近年、自然災害が多発しており、いざという時のために、家族を守る防災計画「マイ・タイムライン」を作成する人が増えています。

本記事では、マイ・タイムラインの作成方法や情報収集のポイントを解説し、災害時に慌てずに行動するための備えを紹介します。

警童 ひかり

警童 ひかりマイ・タイムラインって難しそうだけど、本当に必要なのかな?

マイ・タイムラインがあれば、災害時に何をすべきか事前に把握できるので、落ち着いて行動できますよ。

この記事でわかること

この記事でわかること

- マイ・タイムラインの作成方法

- ハザードマップを使ったリスクの確認

- 家族構成に合わせた防災計画の策定

- 緊急時の連絡先リストの作成

マイ・タイムラインとは

この見出しのポイント

マイ・タイムラインとは、洪水などの進行型災害が発生した場合に、一人ひとりがとるべき防災行動を時間軸に沿って整理した計画です。

災害時にどのような行動をとるべきかを事前に把握しておくことで、落ち着いて避難行動に移れます。

マイ・タイムラインを作成することで、災害に対する意識を高め、迅速な行動を促す効果が期待できます。

個別避難計画との違い

個別避難計画は、支援を必要とする方のために作成されるものですが、マイ・タイムラインは、すべての人を対象とする点が異なります。

| 項目 | 個別避難計画 | マイ・タイムライン |

|---|---|---|

| 対象者 | 高齢者や障害者など、避難に支援が必要な方 | すべての人 |

| 目的 | 災害時に支援が必要な方の安全な避難を確保 | 災害に対する意識を高め、自発的な避難行動を促す |

| 作成主体 | 市町村などの自治体 | 個人または家族 |

| 計画内容 | 避難支援者の情報、避難方法、避難経路など | 警戒レベルに応じた行動、避難場所、連絡方法など |

マイ・タイムラインって、個別避難計画とどう違うの?

マイ・タイムラインは、すべての人を対象にした、自分で作成する避難計画のことです。

マイ・タイムライン作成の必要性

マイ・タイムラインを作成することで、災害時にあわてずに行動できるようになります。

水害を例にとると、気象警報や避難指示などの情報に基づいて、いつ、どのような行動をとるべきかを事前に決めておくことで、的確な判断と迅速な行動につながるからです。

マイ・タイムラインの作り方

マイ・タイムライン作成で最も重要なことは、家族構成や住んでいる地域の特性を考慮し、具体的な計画を立てることです。

これから、ハザードマップでのリスク確認から、家族構成に合わせた計画策定、避難経路の確認、緊急連絡先リストの作成、持ち出し品準備、そして地域防災情報の収集について解説します。

これらを参考に、ご家庭に合ったマイ・タイムラインを作成しましょう。

ハザードマップで自宅周辺のリスク確認

ハザードマップとは、自然災害による被害予測範囲や避難場所などを示した地図のことです。

ハザードマップを確認することで、自宅周辺の災害リスクを把握し、適切な避難行動を検討できます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 入手方法 | 市区町村のウェブサイト、防災アプリ、窓口 |

| 確認すべき情報 | 浸水想定区域、土砂災害警戒区域、避難場所、避難経路 |

| 確認のタイミング | マイ・タイムライン作成時、定期的な見直し時、気象警報発表時 |

| その他 | 国土交通省ハザードマップポータルサイトでは、全国のハザードマップを閲覧可能。重ねるハザードマップを利用することで、複数の災害リスクを同時に確認できます。 |

ハザードマップって、どこで手に入るの?

市区町村のウェブサイトや防災アプリで確認できますよ。

ハザードマップを活用し、ご自身の住む地域の災害リスクをしっかりと把握しましょう。

家族構成に合わせた防災計画策定

家族構成に合わせた防災計画を策定することは、誰一人取り残さず、安全に避難するために不可欠です。

家族構成(高齢者、子供、乳幼児、障がい者、ペットなど)に応じて、必要な支援や配慮を盛り込んだ計画を立てましょう。

| 家族構成 | 考慮事項 |

|---|---|

| 高齢者 | 避難の際の移動手段、介助者の有無、持病、服用薬、情報伝達手段 |

| 子供 | 避難時の安全確保、保護者の有無、アレルギー、迷子対策 |

| 乳幼児 | ミルク、離乳食、おむつ、着替え、抱っこ紐 |

| 障がい者 | 必要な支援、情報伝達手段、避難場所へのアクセス |

| ペット | ペットフード、ケージ、狂犬病予防接種済証、避難場所の確認(ペット同伴避難が可能な場所) |

| 要配慮者 | 個別避難計画の作成、地域との連携 |

| その他 | アレルギー対応食、アレルギー物質、既往症、常用薬、支援してくれる人の情報、集合場所、集合時間、安否確認の方法、防災情報、在宅避難に必要なもの(水、食料、簡易トイレなど)、在宅避難を行う際の注意点 |

うちには小さい子供がいるけど、何か特別な準備は必要?

お子様向けの防災グッズを用意したり、避難訓練に参加したりするのも良いですね。

家族構成に合わせた防災計画を立てることで、災害時の混乱を最小限に抑え、スムーズな避難行動につながります。

避難経路と避難場所の確認

安全な避難のためには、複数の避難経路と避難場所を事前に確認しておくことが重要です。

災害の種類(洪水、地震、津波など)によって、適切な避難経路と避難場所が異なる場合があります。

| 項目 | 確認事項 |

|---|---|

| 避難経路 | 複数ルートの確認、安全な道順、障害物の有無、夜間の安全性 |

| 避難場所 | 種類(指定緊急避難場所、指定避難所)、場所、収容人数、設備、最寄りの医療機関 |

| その他 | 家族との集合場所、連絡方法、避難のタイミング、避難に使用する交通手段(徒歩、自転車、車など)、地域の避難訓練への参加、非常時持ち出し袋の保管場所 |

避難場所って、どこでもいいの?

各自治体が指定している避難場所があるので、事前に確認しておきましょう。

避難経路と避難場所を事前に確認し、実際に歩いてみることで、災害時の行動をスムーズにすることができます。

緊急連絡先リスト作成

災害発生時には、家族や親戚、職場など、必要な連絡先に速やかに連絡を取れるように準備しておくことが大切です。

緊急連絡先リストを作成し、常に持ち歩くようにしましょう。

| 項目 | 記載事項 |

|---|---|

| 連絡先 | 氏名、電話番号、メールアドレス、住所 |

| 優先順位 | 家族、親戚、職場、学校、医療機関など、連絡の優先順位 |

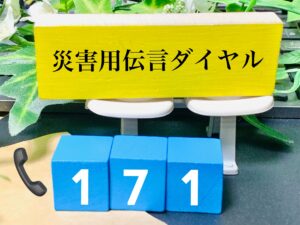

| その他 | 伝言方法、集合場所、安否確認の方法、災害用伝言ダイヤルの利用方法、SNSの活用、避難場所の連絡先 |

電話がつながらない時は、どうすればいいの?

災害用伝言ダイヤルやSNSを活用して、安否情報を共有しましょう。

緊急連絡先リストを作成し、家族で共有することで、災害時の安否確認や情報共有をスムーズに行うことができます。

持ち出し品と備蓄品の準備

災害時に安全を確保し、生活を維持するために、持ち出し品と備蓄品の準備は必要不可欠です。

最低限必要なものをリュックサックなどにまとめて、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。

| 区分 | 種類 |

|---|---|

| 持ち出し品 | 食料(3日分)、水(1人1日3リットル)、懐中電灯、ラジオ、救急セット、常備薬、着替え、下着、タオル、現金、ライター、携帯電話充電器、ウェットティッシュ、トイレットペーパー、防災ずきん、軍手、雨具、貴重品、ヘルメット |

| 備蓄品 | 食料(1週間分)、水(1人1日3リットル)、生活用品、簡易トイレ、カセットコンロ、毛布、暖房器具 |

| その他 | アレルギー対応食品、粉ミルク、おむつ、生理用品、ペットフード、モバイルバッテリー、救急セットの中身(消毒液、包帯、ガーゼ、ばんそうこう、体温計、はさみ、ピンセットなど)、持病薬、保険証のコピー、非常用給水袋 |

何を備蓄しておけば安心?

水や食料はもちろん、トイレットペーパーやウェットティッシュなど、生活に必要なものも備えておきましょう。

持ち出し品と備蓄品を定期的に見直し、賞味期限切れの食品や使用期限切れの医薬品は交換するようにしましょう。

地域の防災情報収集

日頃から地域の防災情報を収集し、災害に対する意識を高めておくことが重要です。

自治体の防災情報、気象庁の気象警報、ハザードマップなどを活用し、地域の災害リスクを把握しましょう。

| 情報源 | 内容 |

|---|---|

| 自治体 | 防災行政無線、防災メール、広報誌、ウェブサイト |

| 気象庁 | 気象警報・注意報、台風情報、地震情報、津波情報、火山情報 |

| その他 | テレビ、ラジオ、新聞、インターネット、SNS、防災アプリ、国土交通省ハザードマップポータルサイト、東京都防災ホームページ、東京都水防災総合情報システム |

どこから情報を集めればいいの?

自治体の防災情報や、気象庁の発表する警報などを参考にしましょう。

地域の防災訓練や防災イベントに積極的に参加し、地域住民との連携を深めることも大切です。

マイ・タイムライン作成後の行動

この見出しのポイント

マイ・タイムライン作成後の行動は、作成して終わりではありません。

作成したタイムラインを共有したり、定期的な見直しをしたり、避難訓練に参加したりすることが重要です。

タイムラインを共有することの重要性、定期的な見直しのポイント、避難訓練への参加について解説していきます。

作成したタイムラインの共有

マイ・タイムラインの共有とは、家族や地域社会と作成したタイムラインの内容を共有することを指します。

共有することで、災害時の連携をスムーズにし、より安全な避難行動に繋げることが可能です。

マイ・タイムラインって、家族と共有する意味あるのかな?

もちろん、家族みんなで共有することで、いざという時にバラバラに行動することを防げるんだ。

| 共有方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 口頭での説明 | 手軽に伝えられる | 記憶に頼るため、 भूलれる可能性がある |

| 書面での配布 | 詳細な情報を伝えられる | 持ち運びが必要 |

| データでの共有 | スマートフォンなどで手軽に確認できる | デバイスの充電が必要 |

| ワークショップでの共有 | 専門家からのアドバイスを受けられる | 時間や場所が限られる |

作成したタイムラインは、家族会議などで共有し、疑問点や不明点を解消しておくことが大切です。

定期的な見直し

マイ・タイムラインの定期的な見直しとは、作成したタイムラインを定期的に見直し、必要に応じて修正することを指します。

災害状況や家族構成の変化、住環境の変化など、状況は常に変化するため、定期的な見直しが欠かせません。

タイムラインって、一度作ったら終わりじゃないの?

残念ながらそうではないんだ。状況は常に変化するから、定期的に見直すことが重要なのだよ。

| 見直しの頻度 | 見直しのポイント |

|---|---|

| 年1回 | ハザードマップの変更、避難場所の変更、連絡先の変更 |

| 半年1回 | 家族構成の変化、生活環境の変化、防災グッズの賞味期限 |

| 随時 | 災害発生時の反省点、新たな防災知識の習得 |

見直しの際には、ハザードマップの変更や避難場所の変更など、最新の情報を反映するようにしましょう。

避難訓練への参加

避難訓練への参加とは、地域や学校、職場で実施される避難訓練に積極的に参加することを指します。

訓練に参加することで、災害時の行動をシミュレーションし、課題や改善点を見つけることができます。

避難訓練って、面倒くさいけど参加した方が良いのかな?

もちろん参加すべきだよ。実際に体験することで、いざという時に冷静に対応できるようになるんだ。

| 訓練の種類 | 訓練内容 |

|---|---|

| 地震避難訓練 | 机の下に隠れる、落下物から身を守る、避難経路の確認 |

| 火災避難訓練 | ハンカチで口を覆う、低い姿勢で避難する、消火器の使い方 |

| 水害避難訓練 | 高い場所に避難する、避難場所までの経路を確認する |

| 津波避難訓練 | 高台に避難する、津波ハザードマップの確認 |

訓練への参加を通して、地域の防災体制や課題を把握し、地域住民との連携を深めることが大切です。

よくある質問(FAQ)

- マイ・タイムラインは誰が作るべきですか?

-

マイ・タイムラインは、すべての人を対象としています。ご自身やご家族の安全を守るために、ぜひ作成をご検討ください。

- マイ・タイムラインを作る上で、一番大切なことは何ですか?

-

ご自身の家族構成や住んでいる地域の特性を考慮し、具体的な計画を立てることが最も重要です。

- ハザードマップはどこで確認できますか?

-

市区町村のウェブサイトや防災アプリで確認できます。国土交通省のハザードマップポータルサイトも便利です。

- 避難場所はどこでも良いのですか?

-

各自治体が指定している避難場所があるので、事前に確認しておきましょう。

- 電話が繋がらない時の連絡手段はありますか?

-

災害用伝言ダイヤルやSNSを活用して、安否情報を共有しましょう。

- マイ・タイムラインは一度作ったら終わりですか?

-

状況は常に変化するため、年1回を目安に定期的に見直すことが重要です。

まとめ

この記事では、災害時に家族を守るための防災計画であるマイ・タイムラインの作成方法と、情報収集のポイントを解説します。

この記事のポイント

- マイ・タイムラインは、災害時に個人が取るべき行動を時間軸に沿って整理した計画

- ハザードマップで自宅周辺のリスクを確認し、家族構成に合わせた防災計画を策定することが重要

- 作成したマイ・タイムラインは家族と共有し、定期的に見直すことが大切

マイ・タイムラインって難しそうだけど、本当に必要なのかな?

マイ・タイムラインを作成することで、災害時に何をすべきか事前に把握でき、落ち着いて行動できます。

この記事を参考に、ご家族でマイ・タイムラインを作成し、もしもの時に備えましょう。