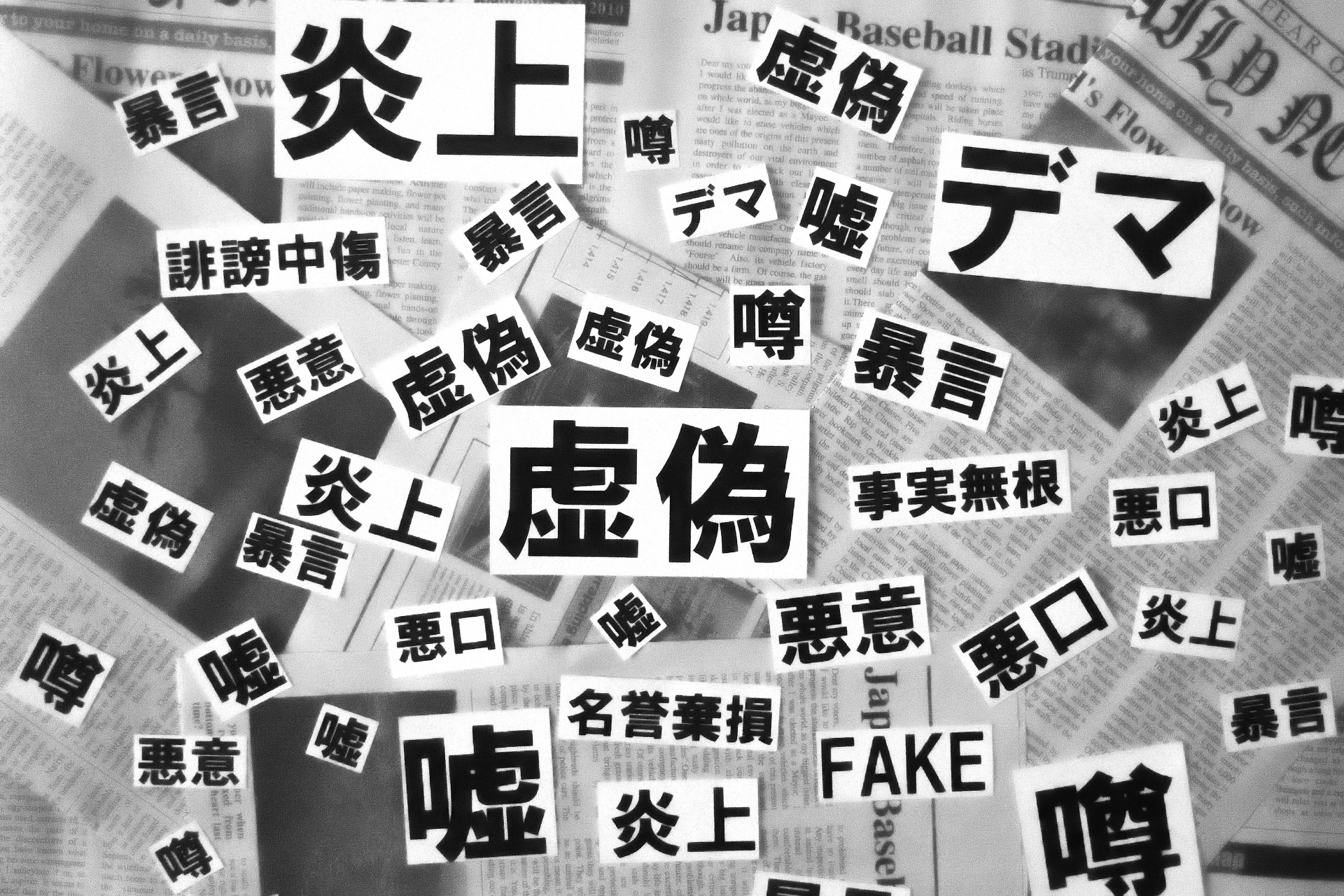

昨今巧妙化するフェイクニュースは、誰もが騙される可能性を秘めています。

本記事では、フェイクニュースの種類や具体例を挙げ、今日からできる10個の対策を紹介します。

この記事を読めば、怪しい情報に惑わされず、賢く情報を取捨選択できるようになるでしょう。

警童 ひかり

警童 ひかりSNSで流れてくる情報って、どこまで信じていいの?

情報の出所をしっかりと確認することが大切です。

この記事でわかること

- フェイクニュースの種類と具体例

- フェイクニュースから身を守る10個の対策

- フェイクニュースを見分ける方法

- フェイクニュースを拡散してしまった場合の対処法

フェイクニュースにご用心

この見出しのポイント

フェイクニュースは他人事ではありません。

誰もが騙される可能性があり、注意が必要です。

ここではフェイクニュースに誰もが騙される可能性とリスクの認識の重要性について解説します。

誰もが騙される可能性

フェイクニュースとは、インターネット上に流通する真偽が不確かな情報です。

SNSの普及により瞬時に拡散され、深刻な混乱をもたらす点が特徴として挙げられます。

さらに、AIを用いたディープフェイクも増加傾向にあります。

私も騙されるかもしれないってこと?

はい、他人事ではありません。誰もが騙される可能性があるのです。

リスクの認識が重要

フェイクニュースは事実よりも拡散スピードが速く、拡散範囲も広いという特徴があります。

人間の感情(怒り、正義感、不安など)に訴えかける情報が多く、SNSの共有機能により、感情的にシェアされやすい傾向があります。

フェイクニュースから身を守るためには、情報の真偽を確かめる習慣を身につけることが重要です。

怪しい情報に惑わされないために、今日からできる対策を実践していきましょう。

フェイクニュースの種類と具体例

この見出しのポイント

フェイクニュースは多岐にわたり、社会に混乱をもたらす深刻な問題です。

以下では、政治・社会情勢、健康・医療、経済・金融という3つの分野におけるフェイクニュースの種類と具体例を解説し、それぞれの特徴と見分け方について理解を深めていきます。

これらの情報を基に、フェイクニュースに対する警戒心と知識を身につけましょう。

政治・社会情勢に関するもの

政治や社会情勢に関するフェイクニュースは、選挙や政策、社会的な出来事に関する誤った情報を拡散するものです。

これらのニュースは、人々の意見を操作したり、社会の分断を煽ったりする目的で作成されることがあります。

| 例 | 詳細 |

|---|---|

| 〇〇候補は過去に犯罪歴があったという虚偽報道 | 選挙期間中に、特定の候補者の評判を落とすために流される。 |

| デモ参加者は全員、他国から資金提供を受けているというデマ | 特定のデモや抗議活動の正当性を否定し、参加者のイメージを悪化させるために広められる。 |

| 政府は〇〇法案を密かに推進しており、国民の自由を侵害するという陰謀論 | 政府や特定の政治家の政策に対する不信感を煽り、社会不安を引き起こす。 |

これって本当の情報なの?

情報の出所をしっかりと確認しましょう。

政治・社会情勢に関するフェイクニュースは、社会の安定を揺るがす可能性があるため、情報の真偽を見極める批判的思考力が重要です。

健康・医療に関するもの

健康や医療に関するフェイクニュースは、病気の治療法や予防法、健康食品に関する誤った情報を流布するものです。

これらの情報は、人々の健康を害したり、不必要な医療行為を受けさせたりする可能性があります。

| 例 | 詳細 |

|---|---|

| 新型コロナウイルスは〇〇で予防できるという不確かな情報 | 感染症の流行時に、根拠のない予防法を広め、人々の不安を煽る。 |

| がんは〇〇を食べれば治るという誤った治療法 | 重大な病気に対する誤った希望を与え、適切な治療の機会を奪う。 |

| ワクチンには有害な物質が含まれており、自閉症を引き起こすというデマ | ワクチンの接種を妨げ、集団免疫の低下を招く。 |

体に悪い影響がないか心配だわ。

医療機関や専門家の情報を参考にしましょう。

健康・医療に関するフェイクニュースは、人命に関わる重大な問題を引き起こす可能性があるため、情報の正確性を慎重に確認する習慣が必要です。

経済・金融に関するもの

経済や金融に関するフェイクニュースは、株価や為替、金融商品に関する誤った情報を拡散するものです。

これらの情報は、投資家の判断を誤らせ、経済的な損失を与える可能性があります。

| 例 | 詳細 |

|---|---|

| 〇〇社の株価は近いうちに急騰するという噂 | 株価操作を目的として、根拠のない情報を流す。 |

| 政府は〇〇銀行を救済しないというデマ | 金融機関に対する不安を煽り、取り付け騒ぎを引き起こす。 |

| 〇〇という仮想通貨は必ず儲かるという詐欺 | 投資家の知識不足につけ込み、詐欺的な投資に誘導する。 |

老後の資金を失いたくない!

うまい話には必ず裏があると疑いましょう。

経済・金融に関するフェイクニュースは、個人の財産を奪うだけでなく、金融市場全体を混乱させる危険性があるため、冷静な判断と情報源の確認が不可欠です。

フェイクニュース対策:今日からできる10個の対策

フェイクニュースから身を守るには、日頃からの対策が非常に重要です。

以下に対策をまとめました。

各対策を理解し、実践することで、フェイクニュースに騙されるリスクを減らすことができます。

情報源の確認

情報の信頼性を判断するために、情報の発信元を確認することが重要です。

信頼できる情報源からの情報は、正確である可能性が高いです。

情報の出どころを確認し、信頼性を評価する習慣をつけましょう。

- 公式サイトや報道機関: 政府機関や主要メディアの発信する情報

- 専門家の意見: 信頼できる専門家や研究者の見解

- 一次情報: 情報の根拠となるオリジナルソース

これってどこからの情報なんだろう?

情報源の信頼性を確認することは、フェイクニュース対策の第一歩です。

複数の情報源を比較

情報の偏りを防ぐには、複数の情報源から情報を集め、比較検討することが大切です。

異なる視点からの情報を比較することで、より客観的な判断が可能になります。

一つの情報源だけに頼らず、多角的な視点を持つように心がけましょう。

- 異なるメディアの記事: 新聞、テレビ、インターネットなど、様々なメディアの記事を比較

- 立場の違う人の意見: 賛成派と反対派、それぞれの意見を比較

- 情報のアップデート: 最新の情報と過去の情報を比較

ファクトチェックサイトの利用

情報の真偽を検証するには、ファクトチェックサイトを利用することが有効です。

専門家が客観的な根拠に基づいて情報を検証し、真偽を判定してくれます。

信頼できるファクトチェックサイトをブックマークしておきましょう。

| サイト名 | 特徴 |

|---|---|

| INFACT | 日本のファクトチェックイニシアティブ |

| Fact Check Japan | 記事やSNS投稿のファクトチェック |

| NEWS SHARED | ニュースの真偽を判定 |

ファクトチェックサイトって、どこを見ればいいの?

INFACTやFact Check Japanなどの専門サイトを活用しましょう。

発信者の確認

情報の信頼性を評価するには、発信者が誰であるかを確認することが大切です。

匿名のアカウントや信頼できない情報源からの情報は、注意が必要です。

発信者の身元や背景を調べ、情報の信憑性を判断しましょう。

- プロフィール: 発信者の氏名、所属、経歴などを確認

- 過去の発信内容: 過去の投稿内容や情報発信の傾向を確認

- 専門性: 特定の分野に関する知識や経験の有無を確認

URLの確認

ウェブサイトの信頼性を判断するには、URLを注意深く確認することが重要です。

URLが不自然であったり、見慣れないドメインを使用している場合は、注意が必要です。

信頼できるウェブサイトのURLを覚えておきましょう。

- ドメイン名: 政府機関や主要メディアのドメイン名(.go.jp、.co.jpなど)を確認

- HTTPS: URLが「https」で始まっているか確認(暗号化通信の証明)

- スペルミス: URLにスペルミスがないか確認

画像や動画の検証

視覚的な情報も、画像や動画が本物かどうかを検証することが重要です。

加工された画像や動画が出回っている可能性があるため、注意が必要です。

画像や動画の出典元を確認し、信頼性を評価しましょう。

- リバースイメージ検索: 画像検索エンジンで類似画像を検索し、出典元や加工の有無を確認

- メタデータ: 画像や動画の撮影日時、場所などの情報を確認

- 専門家の分析: 専門家による画像や動画の分析結果を参考にする

感情的な反応をしない

フェイクニュースに惑わされないためには、感情的な反応をしないことが重要です。

感情的な情報は、判断力を鈍らせ、誤った方向に誘導する可能性があります。

冷静な視点を保ち、客観的に情報を評価するように心がけましょう。

- 一呼吸置く: 情報を見たときに、すぐに反応せず、冷静になる時間を作る

- 反論的な意見を探す: 感情的な情報に対して、反論的な意見や異なる視点を探す

- 客観的な情報源: 客観的なデータや根拠に基づいた情報源を参照

つい感情的に反応しちゃうけど、どうすればいいの?

まずは深呼吸をして、冷静になる時間を作ることが大切です。

情報の拡散を慎重に

情報の拡散を防ぐには、安易に情報を拡散しないことが重要です。

不確かな情報を拡散してしまうと、意図せずデマを広めることになります。

情報の真偽を確認してから、拡散するように心がけましょう。

- 拡散前に確認: 情報源、内容、発信者などを確認

- 信頼できる情報源: 信頼できる情報源からの情報のみ拡散

- 責任ある行動: 情報拡散によって生じる影響を考慮

情報リテラシーの向上

フェイクニュースを見抜く力を養うには、情報リテラシーを向上させることが重要です。

情報リテラシーとは、情報を適切に収集、評価、分析、利用する能力のことです。

情報リテラシーを向上させることで、情報社会を生き抜く力を身につけることができます。

- 情報源の評価: 情報源の信頼性、正確性、偏向などを評価する

- 情報の分析: 情報の論理構成、根拠、矛盾などを分析する

- 情報の利用: 情報を適切に引用、参照、共有する

批判的思考を養う

情報を鵜呑みにしないためには、批判的思考を養うことが重要です。

批判的思考とは、情報を客観的に評価し、論理的に判断する能力のことです。

批判的思考を養うことで、情報の真偽を見抜き、自らの頭で考える力を身につけることができます。

- 疑問を持つ: 情報に対して、なぜ?どうして?と疑問を持つ

- 多角的な視点: 異なる視点から情報を検討する

- 論理的な根拠: 情報の根拠となる証拠やデータを探す

よくある質問(FAQ)

- フェイクニュースに騙されないために一番大切なことは何ですか?

-

フェイクニュースに騙されないために一番大切なことは、情報を鵜呑みにせず、常に疑いの目を持つことです。情報源の信頼性を確認し、複数の情報源と比較検討する習慣を身につけましょう。

- フェイクニュースを見分けるための具体的な方法は何ですか?

-

フェイクニュースを見分けるためには、情報源の確認、複数の情報源との比較、ファクトチェックサイトの利用などが有効です。また、URLや画像、動画の検証も重要です。

- なぜフェイクニュースは拡散されやすいのですか?

-

フェイクニュースは、事実よりも拡散スピードが速く、拡散範囲も広いという特徴があります。また、人間の感情(怒り、正義感、不安など)に訴えかける情報が多いため、SNSの共有機能により感情的にシェアされやすい傾向があります。

- フェイクニュースを拡散してしまった場合、どうすれば良いですか?

-

誤ってフェイクニュースを拡散してしまった場合は、速やかに訂正とお詫びをしましょう。また、拡散した情報を削除し、今後の情報発信に注意するよう心がけましょう。

- 子どもにフェイクニュースについて教える際、どのような点に注意すれば良いですか?

-

子どもにフェイクニュースについて教える際は、難しい言葉を使わず、身近な例を挙げて説明することが大切です。また、情報の真偽を確認する習慣や、安易に情報を拡散しないことの重要性を教えましょう。

- フェイクニュース対策として、企業やメディアができることは何ですか?

-

企業やメディアは、フェイクニュース対策として、情報リテラシー教育の推進やファクトチェックの強化、透明性の高い情報発信などを積極的に行うことが求められます。また、誤った情報を拡散しないよう、社内での情報管理体制を整備することも重要です。

まとめ

昨今巧妙化するフェイクニュースは他人事ではありません。

誰もが騙される可能性があるからこそ、情報リテラシーを向上させることが重要です。

この記事のポイント

- フェイクニュースの種類と具体例

- フェイクニュースから身を守る10個の対策

- フェイクニュースを見分ける方法

最後に、本記事で紹介した対策を参考に、怪しい情報に惑わされず、賢く情報を取捨選択できるようになりましょう。