近年、豪雨や台風による住宅への浸水被害が増加しており、止水板(防水板)の需要が高まっています。

この記事では、止水板(防水板)の定義や役割から、選び方、設置方法、注意点までを網羅的に解説します。

この記事を読むことで、止水板(防水板)に関する知識を深め、水害から住宅を守るための具体的な対策を講じることができます。

警童 ひかり

警童 ひかり止水板って、どんな時に使うものなの?

止水板は、豪雨や台風で自宅が浸水するのを防ぐために使うものだよ。

この記事でわかること

この記事でわかること

- 止水板(防水板)の定義と役割

- 住宅への浸水対策の具体的な方法(玄関への設置、シャッター・土嚢・水のうの活用など)

- 止水板(防水板)の種類と選び方(素材、高さ、設置場所など)

- 止水板(防水板)設置の注意点(ハザードマップ確認、設置手順、保険の確認など)

止水板(防水板)の基本

この見出しのポイント

止水板(防水板)は、豪雨や台風による住宅への浸水を防ぐために非常に重要な役割を果たします。

ここでは、止水板(防水板)の定義と役割、住宅への浸水リスクと対策の必要性について解説します。

これらの情報を知ることで、止水板(防水板)がなぜ必要なのか、どのように役立つのかを理解することができます。

止水板(防水板)の定義と役割

止水板(防水板)とは、豪雨や災害時に建物への浸水を防ぐために設置される板のことです。

止水板(防水板)には、家屋への浸水防止を目的とする防災用品と、コンクリート構造物の漏水防止を目的とする土木建築材料の2種類があります。

家庭で使用する場合は、玄関や勝手口、窓などの開口部からの浸水を防ぐために、防災用品としての止水板(防水板)を設置することが一般的です。

止水板って、どんな時に使うものなの?

止水板は、豪雨や台風で自宅が浸水するのを防ぐために使うものだよ。

住宅への浸水リスクと対策の必要性

日本は水害が多発しており、都市化や気候変動の影響で住宅への浸水リスクが増加しています。

森林伐採による都市化は雨水の流れを変え、地球温暖化による気候変動は豪雨の頻度を増加させているからです。

浸水被害から家族や住宅を守るためには、止水板(防水板)の設置だけでなく、土のうや水のう、止水シートなどの対策を組み合わせることが重要です。

住宅への浸水対策

この見出しのポイント

住宅への浸水対策は、豪雨や台風などの災害から家を守るために非常に重要です。

適切な対策を講じることで、家財や建物の損害を最小限に抑え、安心して生活を送ることができます。

ここでは、玄関への止水板設置、シャッター・土嚢・水のうの活用、止水テープや排水ポンプの準備について解説します。

これらの対策を組み合わせることで、より効果的な浸水対策が可能です。

これらの情報を参考に、ご自身の住宅に合った浸水対策を検討し、万が一の事態に備えましょう。

玄関への止水板設置

止水板とは、豪雨や洪水時に玄関や出入り口からの浸水を防ぐための設備です。

浸水経路を遮断することで、家屋への被害を大幅に軽減できます。

止水板の設置には、専門業者に依頼する方法とDIYで行う方法があります。

- 業者依頼: 専門知識を持つ業者に依頼することで、確実な設置が期待できます。

| 業者依頼 | 内容 |

|---|---|

| メリット | 専門知識と技術による確実な設置、アフターフォロー |

| デメリット | 費用が高い |

- DIY: 自分で設置することで費用を抑えられますが、適切な知識と技術が必要です。

| DIY | 内容 |

|---|---|

| メリット | 費用を抑えられる |

| デメリット | 知識と技術が必要、自己責任 |

止水板って自分で設置できるのかな?

DIYに自信がない場合は、専門業者に依頼するのが安心です。

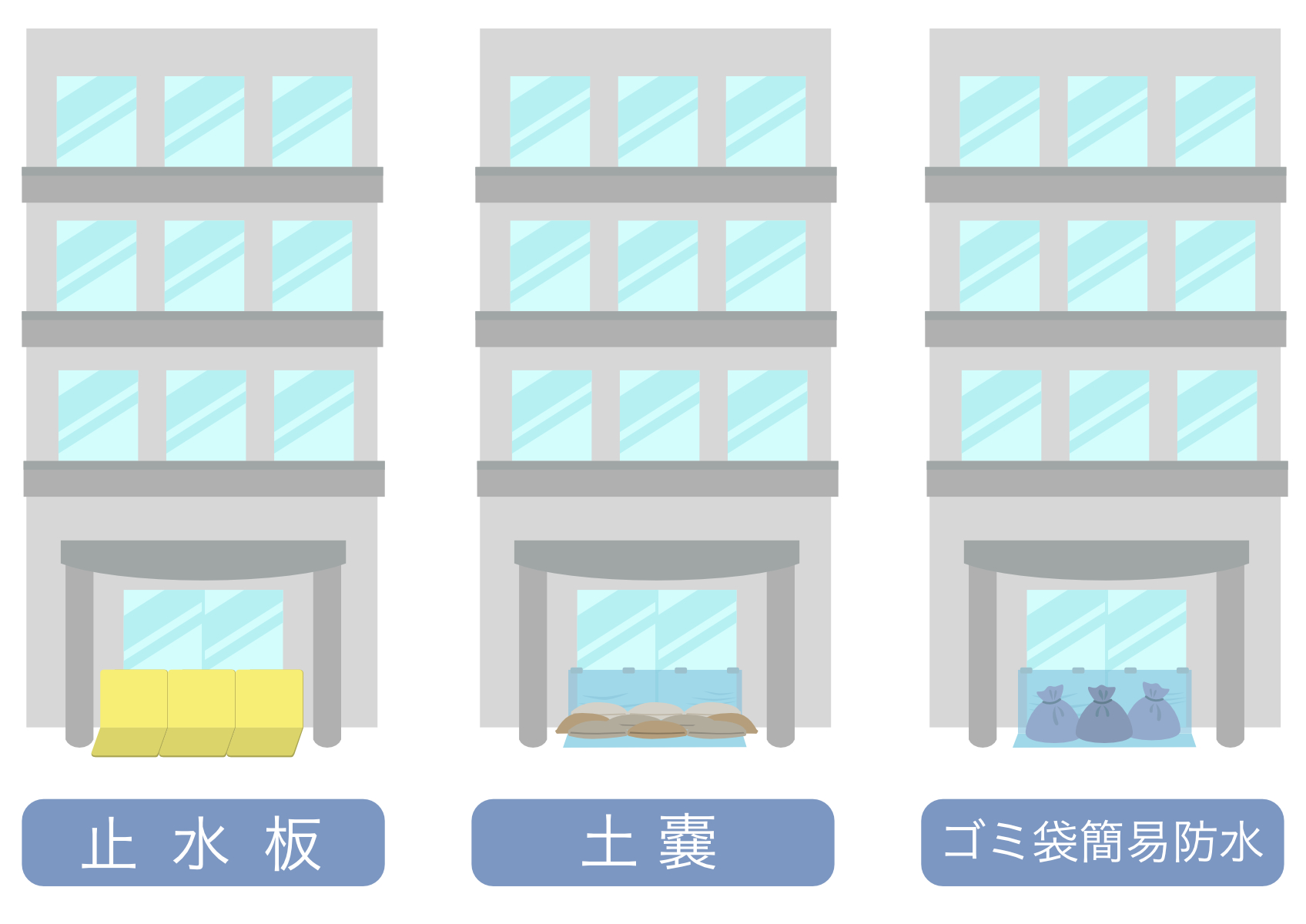

シャッター、土嚢、水のうの活用

シャッター、土嚢、水のうは、止水板と併用することで、さらに効果的な浸水対策を実現できるアイテムです。

これらのアイテムを適切に活用することで、浸水リスクを低減できます。

- シャッター: 窓や出入り口からの浸水を防ぎます。

- 土嚢: 河川の氾濫や道路の冠水時に、水の流れを食い止めることができます。

- 水のう: 土嚢と同様に、浸水を防ぐための簡易的な対策として有効です。

| 対策グッズ | 特徴 |

|---|---|

| シャッター | 窓や出入り口からの浸水を防ぐ |

| 土嚢 | 河川の氾濫や道路の冠水時に水の流れを食い止める |

| 水のう | 浸水を防ぐための簡易的な対策 |

土嚢と水のうって、どう違うの?

土嚢は土を入れたもの、水のうは水を入れたものです。緊急時には、ゴミ袋に水を入れるだけでも水のうとして活用できます。

止水テープや排水ポンプの準備

止水テープや排水ポンプは、浸水が始まった際の応急処置や、浸水後の排水作業に役立つアイテムです。

- 止水テープ: 窓枠やドアの隙間から浸水してくる水を防ぎます。

- 排水ポンプ: 浸水してしまった室内の水を迅速に排出するために使用します。

これらのアイテムを準備しておくことで、万が一浸水が発生した場合でも、被害を最小限に抑えることが可能です。

- 止水テープ: 窓枠やドアの隙間から浸水してくる水を防ぐ

- 排水ポンプ: 浸水してしまった室内の水を迅速に排出

止水テープって、どんな時に使うの?

止水テープは、窓枠やドアの隙間から水が浸入してくるのを防ぐために使用します。

止水板(防水板)の種類と選び方

この見出しのポイント

止水板(防水板)を選ぶにあたって素材、高さ、設置場所、設置方法(DIYか業者依頼)が重要になります。

これらの要素を考慮することで、住宅の浸水リスクを軽減し、安全な生活を送ることが可能です。

素材(金属、プラスチック、木材)と特徴

止水板(防水板)の素材は、金属、プラスチック、木材の3種類があり、それぞれに特徴があります。

素材ごとの特性を理解することで、自宅の環境に適した止水板(防水板)を選択できます。

| 素材 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 金属 | 耐久性が高く、強度がある。 | 長期間の使用に耐える。変形しにくい。 | 重量があり、設置に手間がかかる。価格が高い傾向がある。 |

| プラスチック | 軽量で扱いやすい。 | 設置が容易。価格が比較的安い。 | 耐久性が金属に劣る。紫外線に弱い場合がある。 |

| 木材 | 温かみのある外観。 | デザイン性が高い。DIYでの加工が容易。 | 耐水性が低い。定期的なメンテナンスが必要。 |

どの素材が良いのか迷うなあ…

それぞれの素材の特徴を比較して、自宅の環境や予算に合ったものを選びましょう。

素材を選ぶ際は、耐久性、価格、設置のしやすさを考慮しましょう。

高さや設置場所の考慮点

止水板(防水板)を選ぶ際は、設置場所と高さが重要な考慮点となります。

止水板(防水板)の効果を最大限に発揮するためには、適切な高さと設置場所を選ぶ必要があります。

| 考慮点 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 高さ | 浸水想定区域の高さに応じて、止水板(防水板)の高さを決定する | ハザードマップを確認し、過去の浸水履歴を参考にする。浸水深が50cmの場合は、50cm以上の高さの止水板(防水板)を選ぶ |

| 設置場所 | 玄関、勝手口、窓など、浸水が侵入しやすい場所に設置する。 | 玄関に設置する場合は、出入りの際に邪魔にならないように、折りたたみ式や取り外し可能な製品を選ぶ |

高さが不十分な場合、止水板(防水板)の効果を発揮できません。

設置場所が不適切な場合、他の場所から浸水する可能性があります。

止水板(防水板)を選ぶ際には、専門家や業者に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

DIY、業者依頼の検討

止水板(防水板)の設置方法には、DIYと業者依頼の2つの選択肢があります。

どちらを選ぶかによって、費用、手間、仕上がりが異なります。

| 検討項目 | DIY | 業者依頼 |

|---|---|---|

| 費用 | 材料費のみで済むため、比較的安価。 | 工事費がかかるため、DIYよりも高額になる。 |

| 手間 | 自分で設置作業を行う必要がある。 | 業者に依頼するため、手間がかからない。 |

| 仕上がり | 自分の技術レベルによって仕上がりが左右される。 | 専門業者が行うため、高品質な仕上がりが期待できる。 |

| その他 | 設置に失敗するリスクがある。設置後のメンテナンスも自分で行う必要がある。 | 設置後の保証やアフターサービスを受けられる場合がある。 |

DIYが得意ではないから、業者に依頼した方が安心かな…

DIYに自信がない場合は、業者に依頼することを検討しましょう。専門知識を持つ業者に依頼することで、確実な設置と安心感を得られます。

DIYで設置する場合は、事前に十分な情報収集と準備が必要です。

業者依頼する場合は、複数の業者から見積もりを取り、信頼できる業者を選びましょう。

止水板(防水板)設置の注意点

この見出しのポイント

止水板(防水板)を設置するにあたっては、事前の準備と設置後のメンテナンスが非常に重要です。

事前のハザードマップ確認から、設置手順、そして万が一の事態に備えた保険の確認まで、考慮すべき点は多岐にわたります。

ここでは、それらの注意点について詳しく解説します。

事前準備とハザードマップ確認

止水板(防水板)を設置する前に、ハザードマップで自宅の浸水リスクを必ず確認することが重要です。

ハザードマップってどこで確認できるの?

自治体のホームページや窓口で確認できますよ

- ハザードマップで確認すること| 内容

—|—

浸水想定区域| 自宅が浸水する可能性のある区域を確認

浸水深| どの程度の高さまで浸水する可能性があるかを確認

避難場所| 避難場所までの経路と場所を確認

これらの情報を基に、止水板(防水板)の必要性や適切な高さ、設置場所などを検討しましょう。

また、設置場所の構造や材質を確認し、止水板(防水板)が確実に固定できるかを確認することも大切です。

設置手順とメンテナンス

止水板(防水板)の設置は、取扱説明書をよく読み、正しい手順で行うことが不可欠です。

止水板(防水板)の種類によって設置方法が異なるため、注意が必要です。

止水板の設置って難しそう…

ALSOKの止水板なら簡単に設置できますよ

- 止水板の種類|設置方法

—|—

据え置き型|専門業者による設置が必要

簡易型|DIYでも設置可能

設置後は、定期的に点検を行い、破損や劣化がないかを確認しましょう。

特に、パッキンやゴム部分の劣化は止水性能に影響を与えるため、注意が必要です。

また、止水板(防水板)に付着した泥やゴミは、清掃して清潔な状態を保ちましょう。

保険(火災保険、水災)の確認

火災保険や水災保険に加入している場合でも、保険内容を改めて確認しておくことが重要です。

水災保険ってどんな時に使えるの?

床上浸水や損害を受けた場合に保険金が支払われますよ

- 保険の種類|確認事項

—|—

火災保険|水災による損害が補償対象となるか確認

水災保険|補償金額、免責金額、支払い条件などを確認

水災保険では、床上浸水や一定額以上の損害を受けた場合に保険金が支払われます。

しかし、保険会社や契約内容によっては、補償範囲や免責金額が異なる場合があります。

また、自治体によっては、浸水被害に対する独自の支援制度を設けている場合があります。

これらの情報を確認し、万が一の事態に備えておくことが大切です。

住宅への止水板(防水板)設置

この見出しのポイント

近年、豪雨や台風による浸水被害が増加傾向にあり、住宅への浸水対策は喫緊の課題です。

止水板(防水板)は、住宅への浸水を防ぐための有効な手段の一つです。

ここでは、組み合わせ式簡易止水板の概要、止水板(防水板)導入による安心、浸水対策の重要性について解説します。

各見出しを確認することで、止水板(防水板)が住宅を守るためにいかに重要であるかを理解できます。

水害から家と家族を守るために、止水板(防水板)の設置を検討しましょう。

組み合わせ式簡易止水板の概要

組み合わせ式簡易止水板は、必要な時に簡単に設置できる止水板です。

工具を使わずに設置できるため、女性や高齢者でも扱いやすいのが特徴です。

止水板って簡単に設置できるのかしら?

工具なしで簡単に設置できる商品もありますよ!

ALSOKが提供している組み合わせ式簡易止水板は、以下のような特徴があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 最大対応水深 | 50cm |

| 素材 | 軽量な樹脂製 |

| 設置の容易さ | 工具不要、組み合わせるだけで設置可能 |

| 収納性 | コンパクトに収納可能 |

| その他 | 玄関や勝手口など、様々な場所で使用可能 |

組み合わせ式簡易止水板は、いざという時に迅速に対応できる心強い味方となります。

止水板(防水板)導入による安心

止水板(防水板)を導入することで、浸水に対する不安を軽減できます。

豪雨や台風の際に、家財や建物を守るための備えがあるという安心感は、精神的な負担を大きく軽減します。

| 項目 | メリット |

|---|---|

| 精神的な安心感 | 浸水リスクへの備えがあることで、精神的な負担を軽減 |

| 財産の保護 | 家具や家電製品などの家財を浸水から守る |

| 建物の保護 | 床下浸水による建物の腐食や劣化を防止 |

| 早期の生活再建 | 浸水被害を最小限に抑えることで、早期の生活再建が可能 |

止水板(防水板)の導入は、単なる防災対策ではなく、安心できる生活を送るための投資と言えるでしょう。

浸水対策を万全に

浸水対策は、止水板(防水板)の設置だけで完了するものではありません。

ハザードマップを確認し、自宅の浸水リスクを把握した上で、止水板(防水板)以外にも様々な対策を組み合わせることが重要です。

| 対策方法 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 土のうや水のうの準備 | 玄関や窓などの開口部を塞ぐ | 比較的安価に準備でき、浸水を防ぐ効果が期待できる |

| 排水ポンプの準備 | 浸水してしまった水を速やかに排水する | 浸水被害の拡大を防ぎ、早期の復旧につながる |

| 止水シートや防水テープの活用 | 隙間からの浸水を防ぐ | 手軽に入手でき、設置も簡単 |

| ハザードマップの確認 | 自宅周辺の浸水リスクを把握する | 適切な対策を講じるための基礎となる |

| 地域の防災訓練への参加 | 避難経路や避難場所を確認する | 万が一の事態に備え、迅速な避難行動を可能にする |

| 火災保険・水災保険への加入確認 | 浸水被害に備える | 経済的な負担を軽減し、生活再建を支援する |

浸水対策を万全にすることで、予期せぬ災害から家と家族を守ることができます。

よくある質問(FAQ)

- 止水板(防水板)の耐用年数はどれくらいですか?

-

止水板(防水板)の素材によって耐用年数は異なりますが、一般的には10年程度が目安となります。定期的な点検とメンテナンスを行うことで、より長く使用することが可能です。

- 止水板(防水板)はどこで購入できますか?

-

ホームセンターやインターネット通販などで購入できます。ALSOKでも組み合わせ式簡易止水板を取り扱っております。

- 止水板(防水板)の設置に補助金や助成金はありますか?

-

自治体によっては、止水板(防水板)の設置に対して補助金や助成金が支給される場合があります。お住まいの自治体のホームページなどで確認してみましょう。

- 止水板(防水板)はマンションでも有効ですか?

-

マンションの1階や地下に住んでいる場合は、止水板(防水板)が有効です。玄関や窓からの浸水を防ぐことで、被害を最小限に抑えることができます。

- 止水板(防水板)は自分でDIYできますか?

-

簡易的な止水板(防水板)であればDIYも可能ですが、専門的な知識や技術が必要となる場合があります。自信がない場合は、専門業者に依頼することをおすすめします。

- 止水板(防水板)を設置する際に注意することはありますか?

-

設置場所の寸法を正確に測り、隙間なく設置することが重要です。また、設置後は定期的に点検を行い、破損や劣化がないか確認しましょう。

まとめ

止水板(防水板)は、豪雨や台風による浸水から住宅を守るための重要な防災用品です。

この記事では、止水板(防水板)の定義や役割、住宅への浸水対策、選び方、設置方法、注意点について解説しました。

この記事のポイント

- 止水板(防水板)は、住宅への浸水を防ぐための設備

- 玄関、シャッター、土嚢、水のう、止水テープ、排水ポンプなどを活用した浸水対策

- 素材、高さ、設置場所、設置方法を考慮した止水板(防水板)の選び方

止水板(防水板)の設置をご検討中の方は、この記事を参考に、ご自宅に最適な止水板(防水板)を選び、水害から家を守りましょう。